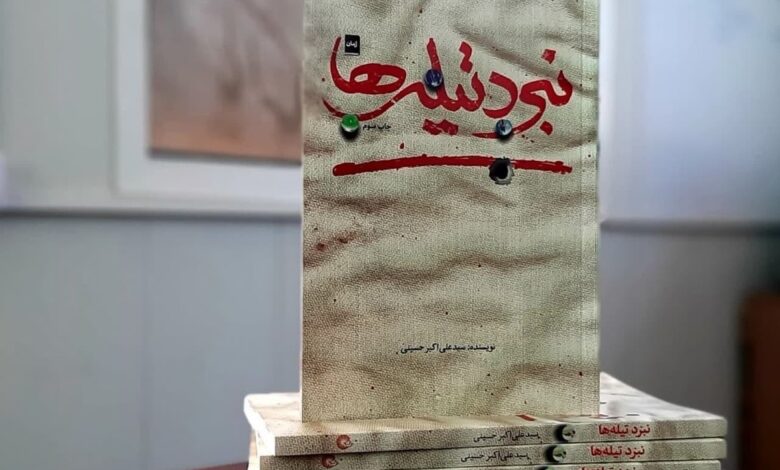

و وفقًا لوكالة أنباء آنا، يتضمن كتاب “معركة الرصاص” للكاتب سيد علي أكبر حسيني سردًا لمراحل تطور الإرهاب واغتيال الأفراد، مستوحىً من حياة مراهق باكستاني.

يجسد هذا الكتاب ذكريات طفولة سيد علي أكبر حسيني، وقد كُتبت على شكل قصة. شهد الكاتب، وهو من مدينة كويتا الباكستانية، نمو الإرهاب في حيه، ولمس تأثيره السلبي على سكان المنطقة، فكتبه على شكل قصة، محاولًا تصوير الآثار السلبية للإرهاب على حياة الناس في مكان آمن. مكانٌ عاش فيه الشيعة والسنة جنبًا إلى جنب، ومع تنامي الإرهاب في باكستان، وخاصةً كويتا، نشأ تباعدٌ غريبٌ بينهما، مما أثار تشاؤمًا بينهما. يصل هذا التشاؤم إلى حدٍّ يفقد فيه الكثير من السكان المحليين حياتهم، ويهاجر الناجون إلى بلدانٍ أجنبية أو يمكثون فيها، يقضون كل لحظةٍ في خوفٍ ورعب، منتظرين موتهم المفاجئ. يتناول هذا الكتاب أحداثًا مُرّة وحلوة تُضحك القارئ أحيانًا، وتُبكي أحيانًا، وتُرعبه أحيانًا أخرى.

يتناول كتاب “معركة الرخام” موضوعًا لطالما كان من المجهولات الدائمة لدى الجمهور الإيراني المُهتم؛ ألا وهو باكستان ووضعها السياسي، وأسباب انعدام الأمن، والانفجارات، والهجمات الإرهابية التي تبدو بلا نهاية.

في هذه الرواية، يتجلّى الجو الاجتماعي والثقافي والديني في باكستان بشكلٍ ملموسٍ ومثيرٍ للإعجاب. إن التعبير عن مختلف العادات والتقاليد المحلية والدينية والوطنية، إلى جانب اختلاف أو تشابه سلوك الأفراد والأسر، يرسم صورة حية وحيوية لباكستان، وتحديدًا لمدينة كويتا، وتحديدًا لشارع علمدار فيها. أجواء الرواية وشخصياتها دقيقة وجميلة لدرجة أن القارئ بعد قراءتها يشعر وكأنه عاش في شارع علمدار في كويتا طويلًا، ورأى عن قرب هؤلاء الناس الطيبين وذوي القلوب الدافئة. لقد شهد التوترات بأم عينيه، ونشأ مع الشخصية في الرواية.

في بداية الرواية، يصبح القارئ طفلًا مع أكبر؛ فيصاب بصدمة فقدان ناصر الدين، ويذرف الدموع لا شعوريًا، كما لو أن تلك الصداقة البريئة يجب اعتبارها ضائعة إلى الأبد.

مع تقدم الفصل، يشعر هو وأكبر بحزن عميق، ويغمرهما الخوف والقلق عندما يدركان وجود أيادٍ خفية وحركات مريبة. عند سماع وقراءة أخبار الاستشهاد والعمليات الانتحارية المشابهة لخبره، يغلي دمه، ويشعر أحيانًا بالحيرة. ربما يتساءل القارئ في نهاية الكتاب: لماذا تقع هذه الأحداث المؤسفة في حيّنا؟ ولماذا لا نعرف حقيقة الأمر لسنوات، ناهيك عن اتخاذ خطوة لحل مشكلة إخواننا وأخواتنا؟

في جزء من هذا الكتاب، نقرأ:

“مرت الأيام. اغتيل الناس، وعمت الحزن العائلات. بدت بهشت زينب أكثر ازدهارًا من المنطقة بأكملها. خلال النهار، كان عدد من يزورون قبور أحبائهم يفوق عدد الحاضرين. أصبح الوضع لدرجة أن أخبار الانفجارات والانتحارات أصبحت جزءًا من الأخبار المعتادة، وعند سماعها، كان الناس يحاولون فقط معرفة ما إذا كان أحد أفراد أسرهم قد استشهد. ساد شعور غريب بالخدر بين الناس. “وكان بعض الذين أثروا بأموال الدول الأجنبية يفكرون في حياة رغيدة، ولم يفكروا في هذا الوضع الفوضوي إطلاقاً”.